まずはQ価、C値、UA値など、住宅の断熱性、気密性に関する指標。以下のサイトに解りやすい解説がある。

薪ストーブをつけると、煙突や外気導入などで家に穴を開けることになるので、住宅性能が落ちたり、快適性が落ちるのではないかということをたまに聞かれる。

UA値(外皮平均熱貫流率)というのは簡単に言うと、建物から逃げていく熱を建物の外皮面積で割った数字(0.3W/W/m2K以下であれば優秀)

C値(相当すき間面積)というのは簡単に言うと、建物全体の隙間面積を延床面積で割った数字(目安として1cm^2/1m^2以下であれば優秀)

いずれも数値が小さいほど優れているということになる。

これらの数字の算出においては、あらかじめ計画された換気の排気、吸気経路は含まないということになっている。純粋な建物の構造物の性能の指標だ。

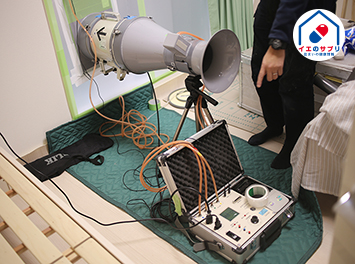

実際のC値の測定の際には、換気扇、吸気口、ユニットバス排水経路など、全て目張りして空気の出入りがないようにする。薪ストーブを設置した際にも同様で、煙突の排気経路、外気導入経路も目張りして測定する。つまり測定に際して、気密性に配慮して施工した場合には、薪ストーブを導入したからといって不利になることはない。

当店で軽井沢の寒冷地において、高気密高断熱住宅へ薪ストーブ設置、煙突工事を行った際、床下からの外気導入を間接的に行ったが、直接アルミフレキのダクトで接続しなくても何ら問題はなかった。アルミフレキで直接外気を薪ストーブに接続する形もあるけど、今回の施工のように炉台に設定したガラリからの間接接続であっても、外気導入の空気は薪ストーブに対して最短経路で向かい、室内で隙間風を感じて寒くなるということは全くない。あらかじめ計画されたルートで薪ストーブが、床下からの外気を吸い込むだけだ。

外気導入の必要のある薪ストーブを導入しない場合には開口する必要のない穴が開いてしてまって気持ち悪いと考える人は、そもそも煙突の穴の開口や、煙突そのもののヒートブリッジ(熱橋)に関してはどう考えるのかという問題もあるが、それは、ここではいったん置いておこう。外気導入の150φの開口は本来C値とは関係ないけど、これを敢えてC値の隙間と強引に解釈した場合、どれだけC値を悪化させるのかを考えてみよう。

150φの面積は7.5×7.5×3.14=177cm^2だ。

住宅の延床面積が仮に100m^2の場合は約1.8だけC値が悪化するということになる。

高性能な気密性の高い家全体の隙間と比較して、最大で2倍程度の開口面積が、薪ストーブの外気導入と考えておけば、概ね外さない目安となるだろう。

しかし、本来1cm^2/m^2の数値が3cm^2/m^2になってしまって3倍悪くなるというふうに考えないようにしよう。この数字はあくまで計画換気と薪ストーブ燃焼用の外気取り入れのための開口であって、定義的にも、実態もC値の算定の際には除外すべき数字なのだ。

そもそも住宅の外気導入口は、薪ストーブ用の物だけではない。最近の新築住宅は24時間換気で、第三種換気が一般的だ。換気扇で屋外に室内の空気を押し出しているため、その取り入れ口が必ず設定されている。24時間換気の空気取り入れ口が、どれだけの開口面積でいくつ設定されているかは設計次第で、全然違うので一概には言えないが、仮に100φが5個設定されているとしよう。

24時間換気の外気導入口の開口面積は5×5×3.14×5=392.5cm^2

つまり約400cm^2程度の外気導入の開口面積が、薪ストーブの設置の有無とは関係なく既に設定されているわけなので、薪ストーブ専用の外気導入で約180cm^2増えたところで、大きな問題ではない。もし、この24時間換気の外気導入口をC値の算出の際に無理やり組み入れたのであれば、約4cm^2/m^2悪化するということになる。

この外気導入の開口面積については、薪ストーブ専用の物も、24時間換気用の物も、実際のC値の測定の際には目張りして行うので、影響はない。測定マニアで実測の数字にこだわる人でも、薪ストーブの外気導入口や煙突開口をしたことで、不利な数字にはならないので安心して欲しい。

入居後に、実際に暮らしている際にも、外気導入の開口面積が薪ストーブなしの400cm^2から600cm^2と約1.5倍となるだけで、実質的は大差ない。薪ストーブなしでの、計画換気の設計でも、新鮮な外気をしっかり取り込んで、負圧を感じずに快適な室内空間を作りたいという設計士の場合は、その位の数値で設定することもあるだろう。

薪ストーブ導入の際に、正しい位置に外気導入口を設定すれば、直接接続であろうと、間接接続であろうと、何ら変わらない。寒い隙間風をリビング、居室において感じるというようなことは一切ないと断言できるし、保証する。

高気密高断熱の住宅の場合は、暖房面積にもよるが、基本的には、各メーカーで出している最も小型のモデルから選択することをお勧めする。(中型、大型のモデルを選択すると暑くて焚けないということになってしまいがちだ)

↓ 画像クリック(タップ)で応援をお願いします

ランキングに参加しています

コメント

かわはらさんの書かれているとおりだと思います。

先日非常に断熱性能の優れた住まいを訪ねる機会がありました。

そこは東北の寒冷地で外気温が10℃以下の肌寒い日(初冬)でしたが、玄関扉の中は20度以上を保っていて、しかもその日は暖房器具を一切つけていないとのこと。

高気密高断熱を極めると、日射のゲインだけでそれくらいの室温を保てるのだそうです。

ちなみにその家には床面積のわりに小型の薪ストーブが設置してありました。

シーズンを通しての薪の使用量は2立方!

一度炊いてしまえば、あとは消えるに任せても室温をキープしてくれるのだそうで。

かわはらさんが言うとおり、薪ストーブより家の断熱が先ということがよく分かりました。でも、ガンガン炊きたい人にとっては物足りないかもしれませんね。

CI-10GLユーザーさま;

貴重な経験談をありがとうございます。まさにおっしゃる通りだと思います。